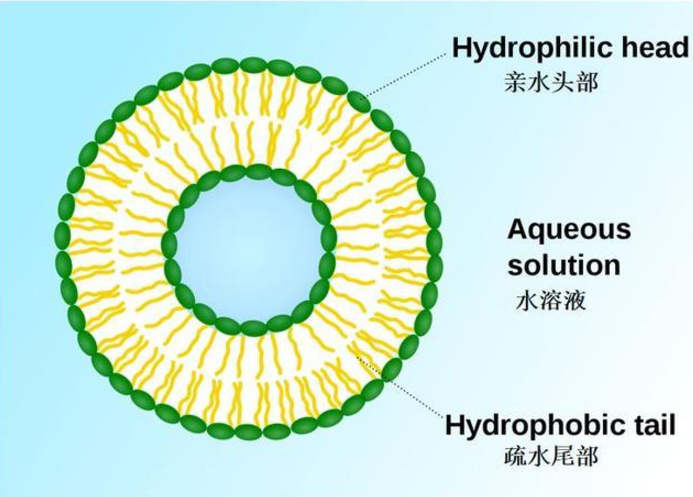

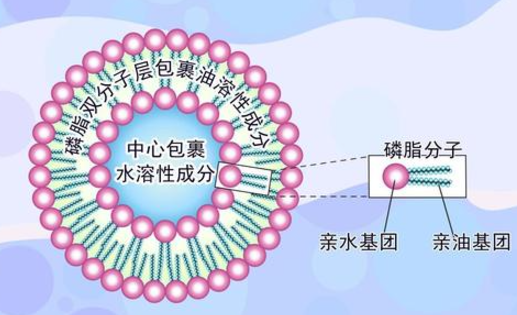

脂质体双囊泡由两层脂质膜包裹着内部的水相形成。其脂质膜主要由磷脂等脂质分子组成,具有疏水的尾部和亲水的头部。这种特殊的结构使其能够稳定地包裹化合物、基因等生物活性物质。脂质体双囊泡的大小、膜的厚度以及脂质的种类和比例等因素都会影响其与生物膜的融合特性。

融合过程中的热力学因素

(一)膜的流动性

生物膜和脂质体双囊泡膜的流动性是影响融合的重要因素。较高的膜流动性有利于膜脂分子的重排和混合,促进融合的发生。温度、脂质的饱和度以及胆固醇含量等都会调节膜的流动性。例如,在生理温度范围内,适当增加温度可以提高膜的流动性,从而增加融合的可能性。

(二)表面电荷

脂质体双囊泡和生物膜表面的电荷分布对融合有影响。当两者表面电荷相互吸引时,如带正电的脂质体双囊泡与带负电的生物膜,会促进它们之间的靠近和融合。相反,同性电荷之间的排斥作用则会阻碍融合。此外,离子强度也会通过影响电荷屏蔽作用来调节融合过程。

(三)脂质组成

脂质体双囊泡和生物膜中的脂质种类和比例不同,会导致它们的物理化学性质差异。例如,含有特定磷脂(如磷脂酰丝氨酸)的脂质体双囊泡可能更容易与某些细胞的生物膜融合,因为这些磷脂在生物膜中也有特定的分布和功能。

融合过程中的动力学因素

(一)膜的弯曲能

在融合过程中,脂质体双囊泡和生物膜需要发生弯曲变形,这涉及到膜的弯曲能。较小的弯曲能有利于膜的变形和融合。一些蛋白质或小分子物质可以调节膜的弯曲能,促进融合的进行。

(二)融合中间体的形成

融合过程中会形成一系列的中间体,如半融合状态等。这些中间体的稳定性和转化速率对最终的融合结果有重要影响。研究表明,某些脂质的存在可以稳定融合中间体,推动融合向完全融合状态发展。

脂质体双囊泡与生物膜的融合是一个复杂的过程,受到多种热力学和动力学因素的综合影响。通过深入研究其融合机制,借助相关理论模型和实验研究方法,能够更好地设计和优化脂质体双囊泡,提高其在化合物递送、基因Treatment 等领域的应用效率。

2025-02-12 作者:ZJ 来源:

2025-02-12 作者:ZJ 来源: