泡囊(Vesicle)和胶束(Micelle)都是两亲分子(如磷脂、表面活性剂等)在水中自组装形成的纳米结构,但它们具有不同的结构和功能特性。以下是两者的对比及其关系分析:

1. 结构差异

泡囊:

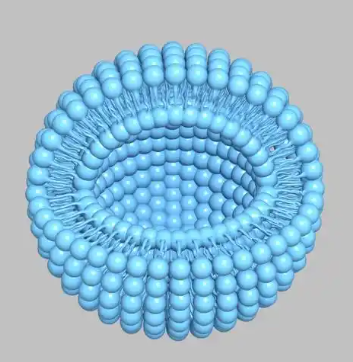

由双层两亲分子(如磷脂)构成的封闭球形结构,内部包裹水相,外部也是水相,中间为疏水膜层。类似于细胞的膜结构,因此也被称为“脂质体”。

特点:双层膜结构,可同时包裹亲水性和疏水性物质。

胶束:

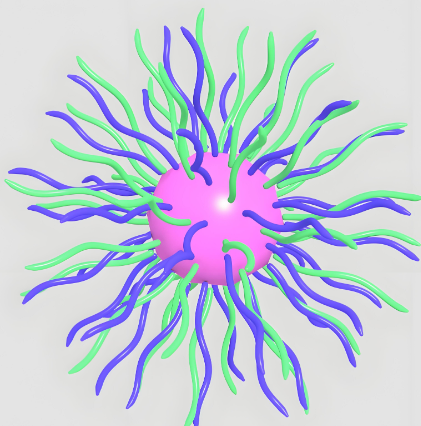

由单分子层两亲分子自组装形成的聚集体,亲水基团朝外,疏水基团朝内形成内核。

特点:单层结构,内核为疏水区,外部为亲水区。

2. 形成机制

泡囊:

通过两亲分子的疏水作用驱动,双层膜自发闭合形成封闭结构。需要较高的能量输入(如超声、挤压)以促进其形成。

胶束:

当两亲分子在溶液中浓度超过临界胶束浓度(CMC)时,自动聚集形成胶束。形成过程相对简单,主要由疏水作用驱动。

3. 关系分析

共性:

两者均为两亲分子的自组装结构,依赖于疏水作用驱动,且均可用于药物递送系统。

区别:

结构:泡囊为双层膜封闭结构,胶束为单层开放结构。

包裹能力:泡囊可同时包裹亲水/疏水物质,胶束主要增溶疏水物质。

稳定性:泡囊因双层膜结构更稳定,胶束在稀释时易解离。

两亲性嵌段共聚物在溶液中的自组装行为依赖于亲水链段(如聚环氧乙烷POE或聚乙二醇PEG)与疏水链段的体积比(fEo)。这一比例直接调控着聚合物在溶液中的微观形态演变,具体规律如下:

当fEo ≤ 0.42时,疏水链段占据主导地位。此时疏水作用驱动聚合物链强烈聚集,形成具有疏水内核的管形(虫形)胶束。这种结构通过最小化疏水区域与水的接触来降低体系自由能。

当0.42 < fEo < 0.5时,亲疏水链段比例趋于平衡。疏水链段仍能提供足够的驱动力促使链段聚集,但亲水链段已足够长,能够稳定包裹疏水内核,形成聚合物泡囊结构。这种泡囊具有疏水夹层作为外壳,中心包裹亲水空腔,类似于脂质体的双层膜结构。

当fEo > 0.5时,亲水链段成为主导。此时疏水链段较短,难以有效驱动大规模聚集,聚合物更倾向于形成锥形分子构象,并进一步自组装为球形胶束。这种胶束的亲水外壳高度水化,而疏水内核则被压缩至最小体积。

该规律揭示了体积比(fEo)通过调控亲疏水作用平衡,决定了两亲性嵌段共聚物在溶液中的组装路径——从疏水主导的管形胶束,到亲疏水平衡的泡囊结构,再到亲水主导的球形胶束,展现了聚合物自组装行为的多样性。

4. 相互转化

在特定条件下(如改变温度、pH或添加特定分子),泡囊和胶束可能发生结构转化。例如,某些两亲分子在低浓度下形成胶束,高浓度下可能形成泡囊。

泡囊和胶束是两亲分子自组装的两种典型结构,分别具有双层膜和单层结构的特点。泡囊更适合包裹复杂物质(如药物和基因),而胶束主要用于增溶疏水物质。两者在纳米技术、药物递送和材料科学中均有重要应用,但设计时需根据具体需求选择结构类型。

2025-08-22 作者:wff 来源:

2025-08-22 作者:wff 来源: