凝胶微球作为一种具有三维网络结构的微小球形颗粒,在生物医药、环境治理、食品工业等领域展现出应用前景。然而,凝胶微球在实际应用中需要具备一定的热力学稳定性,以保证其在不同环境条件下的结构和性能稳定。热力学稳定性是指凝胶微球在热力学平衡状态下,抵抗外界因素干扰,保持其结构和性质不变的能力。因此,深入研究凝胶微球的热力学稳定性具有重要的理论和实际意义。

凝胶微球的结构特性与热力学稳定性基础

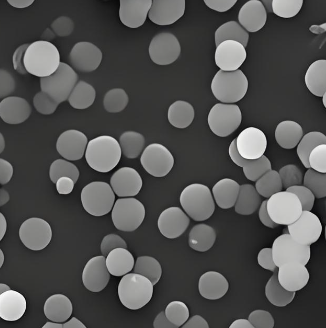

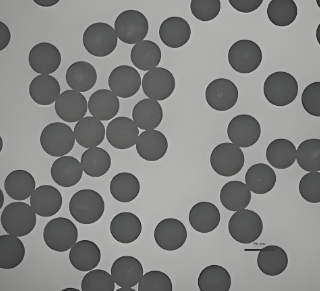

凝胶微球由聚合物链通过交联形成三维网络结构,内部含有大量的溶剂。这种结构使得凝胶微球具有高比表面积和物理化学性质。从热力学角度来看,凝胶微球是一个多相体系,分散相(凝胶网络)与分散介质(溶剂)之间存在着相界面,因此会出现大量的表面现象。

根据热力学第二定律,任何自发过程都朝着系统自由能降低的方向进行。对于凝胶微球而言,其表面自由能是影响其热力学稳定性的重要因素。表面自由能是指单位面积表面所具有的自由能,它与表面张力密切相关。表面张力越大,表面自由能越高,凝胶微球越不稳定,容易发生聚结、沉降等现象。

影响凝胶微球热力学稳定性的因素

(一)表面自由能

表面自由能是凝胶微球热力学稳定性的关键因素之一。当凝胶微球的粒径减小时,其表面积增大,表面自由能也随之增加。为了降低表面自由能,凝胶微球有自发聚结的趋势。例如,在制备过程中,如果凝胶微球的粒径分布不均匀,小粒径的凝胶微球会倾向于聚集在大粒径的凝胶微球表面,以减少总的表面积和表面自由能。

(二)界面张力

界面张力是影响凝胶微球表面自由能的重要因素。界面张力越大,凝胶微球表面的分子受到的向内的拉力越大,表面自由能越高。在凝胶微球的制备过程中,通常会加入表面活性剂来降低界面张力,从而提高凝胶微球的热力学稳定性。表面活性剂分子在凝胶微球表面形成一层吸附膜,降低了表面分子之间的相互作用力,从而降低了界面张力和表面自由能。

(三)交联结构

凝胶微球的交联结构对其热力学稳定性也有重要影响。交联密度越高,凝胶微球的三维网络结构越紧密,抵抗外界干扰的能力越强,热力学稳定性越好。然而,过高的交联密度可能会导致凝胶微球的弹性降低,影响其在某些应用中的性能。此外,交联剂的种类和交联方式也会影响凝胶微球的交联结构和热力学稳定性。

(四)环境因素

环境因素如温度、pH值、离子强度等也会影响凝胶微球的热力学稳定性。温度升高会增加分子的热运动,降低凝胶微球表面分子之间的相互作用力,从而使凝胶微球的热力学稳定性降低。pH值的变化可能会影响凝胶微球表面电荷的性质和分布,进而影响其表面自由能和热力学稳定性。离子强度的增加会屏蔽凝胶微球表面的电荷,降低表面电位,使凝胶微球之间的静电斥力减小,容易发生聚结。

凝胶微球热力学稳定性的理论模型

(一)DLVO理论

DLVO理论是关于胶体稳定性的经典理论,也可以用于解释凝胶微球的热力学稳定性。该理论认为,胶体粒子之间的相互作用能包括静电排斥能和范德华引力能。当粒子相互接近时,静电排斥能和范德华引力能同时存在,总相互作用能是两者的代数和。如果总相互作用能为正,粒子之间存在斥力,胶体体系稳定;如果总相互作用能为负,粒子之间存在引力,胶体体系不稳定。

对于凝胶微球而言,其表面通常带有一定的电荷,粒子之间存在静电排斥力。同时,凝胶微球之间也存在范德华引力。DLVO理论可以用来预测凝胶微球在不同条件下的稳定性,通过调节溶液的pH值、离子强度等因素,改变凝胶微球表面的电荷性质和分布,从而调节静电排斥力和范德华引力的大小,实现对凝胶微球热力学稳定性的控制。

(二)空间稳定理论

空间稳定理论认为,当胶体粒子表面吸附有高分子聚合物时,高分子聚合物链在粒子表面形成一层吸附层,从空间上阻碍了粒子之间的相互接近,从而起到稳定作用。对于凝胶微球,如果在其表面接枝或吸附高分子聚合物,可以形成空间位阻,提高凝胶微球的热力学稳定性。空间稳定作用受高分子聚合物的浓度、分子量、结构以及溶剂性质等因素的影响。一般来说,高分子聚合物的浓度越高、分子量越大,空间稳定作用越强。

(三)空缺稳定理论

空缺稳定理论是指当聚合物没有吸附于胶体粒子表面时,粒子表面上聚合物的浓度低于体相溶液的浓度,形成负吸附,使粒子表面上形成一种空缺表面层。在这种体系中,自由聚合物的浓度不同,大小不同可能使胶体聚沉,也可能使胶体稳定。对于凝胶微球,如果溶液中存在未吸附的高分子聚合物,可能会通过空缺稳定机制影响其热力学稳定性。

提高凝胶微球热力学稳定性的策略

(一)表面改性

通过表面改性技术,在凝胶微球表面引入亲水性基团或带电基团,可以降低表面自由能和界面张力,提高凝胶微球的热力学稳定性。例如,可以在凝胶微球表面接枝聚乙二醇(PEG)等亲水性聚合物,形成一层水化膜,阻止凝胶微球之间的聚结。或者通过调节溶液的pH值,使凝胶微球表面带有一定的电荷,增加粒子之间的静电斥力。

(二)优化交联结构

合理选择交联剂和交联条件,控制交联密度,可以优化凝胶微球的交联结构,提高其热力学稳定性。例如,采用多重交联机制,如物理缠结与化学交联协同作用,可以增强凝胶微球的网络结构。同时,避免局部过交联,保证凝胶微球的均匀性和稳定性。

(三)控制环境条件

在实际应用中,需要控制凝胶微球所处的环境条件,如温度、pH值、离子强度等,以保证其热力学稳定性。例如,在生物医药领域,凝胶微球通常需要在生理环境下使用,因此需要研究其在生理条件下的热力学稳定性,并采取相应的措施进行优化。

凝胶微球的热力学稳定性是其在实际应用中需要解决的关键问题之一。通过分析影响凝胶微球热力学稳定性的因素,结合相关理论模型,可以采取有效的策略提高凝胶微球的热力学稳定性。表面改性、优化交联结构和控制环境条件是提高凝胶微球热力学稳定性的重要方法。

2025-07-02 作者:wff 来源:

2025-07-02 作者:wff 来源: