上转换发光是一种将低能量光子转换为高能量光子的非线性光学现象,具有反斯托克斯位移的特性。近红外二区(NIR-II,1000 - 1700 nm)光具有深组织穿透能力和低散射特性,使其在生物医学成像中具有独特优势。

NIR-II 上转换发光的原理

(一)稀土离子的发光特性

稀土离子(如 Yb³⁺、Er³⁺、Tm³⁺ 等)因其 4f 电子构型而具有良好的发光特性。这些离子在吸收近红外光后,可以通过多光子吸收过程跃迁到高能级,并在返回基态时发射出高能量光子。例如,Er³⁺ 离子在 1530 nm 处有强发光峰,适合用于 NIR-II 成像。

(二)能量传递机制

NIR-II 上转换发光通常涉及能量传递过程,包括敏化剂和激活剂之间的能量转移。例如,Yb³⁺ 作为敏化剂可以吸收 980 nm 的光子,并将能量传递给 Er³⁺ 或 Tm³⁺ 激活剂,从而实现上转换发光。此外,能量迁移过程也可以在稀土亚晶格中发生,进一步优化发光效率。

(三)发光机制

NIR-II 上转换发光的机制可以分为上转换和下转换两种过程。上转换过程是将低能量的 NIR-II 光子转换为高能量的可见光或近紫外光子,而下转换过程则是将高能量的光子转换为低能量的 NIR-II 光子。这两种过程都可以通过稀土离子的能级跃迁来实现。

NIR-II 上转换发光材料的设计与性能优化

(一)材料选择

稀土掺杂纳米晶是实现 NIR-II 上转换发光的重要材料。常用的基质材料包括氟化物(如 NaYF₄)、氧化物和磷酸盐。通过选择合适的基质材料和掺杂离子,可以优化材料的光学性能。

(二)核壳结构设计

核壳结构可以有效提高上转换纳米材料的发光效率和稳定性。例如,通过在发光核心表面生长一层保护性外壳,可以减少表面缺陷,提高材料的发光效率。此外,核壳结构还可以通过调节外壳的组成和厚度来优化材料的光学性能。

(三)性能优化

通过优化材料的结构和组成,可以提高 NIR-II 上转换发光的性能。例如,通过引入能量迁移层和缓冲层,可以进一步优化能量传递过程,实现 NIR-II 发光。此外,通过调节掺杂离子的浓度和分布,可以实现对发光波长和强度的精细调控。

NIR-II上转换纳米材料的设计策略

(一)核壳结构

表面缺陷态是导致NIR-II UCL效率低的主要原因。核壳结构通过外延生长惰性壳层(如NaYF₄、NaLuF₄),将发光中心包裹于核内,减少非辐射跃迁。

(二)掺杂浓度优化

稀土离子掺杂浓度需调控以避免浓度淬灭。

(三)基质材料选择

基质材料的声子能量直接影响非辐射跃迁概率。氟化物(如NaYF₄、NaLuF₄)因低声子能量(~350 cm⁻¹)成为首选,而氧化物(如Y₂O₃)声子能量较高(~550 cm⁻¹)。此外,NaLuF₄因高密度(7.1 g/cm³)和良好的光稳定性,在活体成像中表现更优。

NIR-II 上转换发光的应用

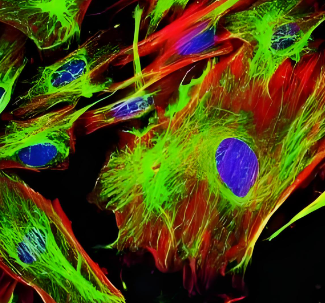

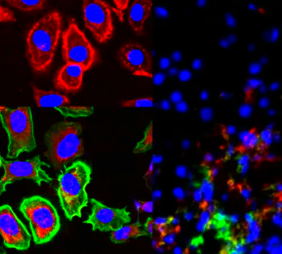

(一)生物医学成像

NIR-II 上转换发光材料在生物医学成像中展现出优势。其深组织穿透能力和低散射特性使其能够实现高分辨率的活体成像。例如,基于 Er³⁺ 掺杂的 NaYF₄ 纳米晶可以在 1530 nm 处实现NIR-II 发光,用于靶向成像。

(二)信息存储与防伪

NIR-II 上转换发光材料在信息存储和防伪领域也具有重要应用。其发光特性和可调控的发光波长使其能够实现高密度的信息存储和防伪标识。

2025-08-01 作者:wff 来源:

2025-08-01 作者:wff 来源: