靶向单室荧光脂质体的细胞摄取是一个复杂调控的过程,涉及多种机制的协同作用。首先,脂质体的靶向配体起着关键的引导作用。这些配体可以是抗体、多肽、小分子化合物等,它们能够特异性地识别并结合靶细胞表面的相应受体。例如,当使用tumor细胞特异性抗体修饰脂质体时,脂质体可通过抗体与tumor细胞表面抗原的高亲和力结合,使脂质体紧密附着于细胞表面,这是细胞摄取的起始步骤,增加了脂质体与细胞相互作用的特异性和效率。

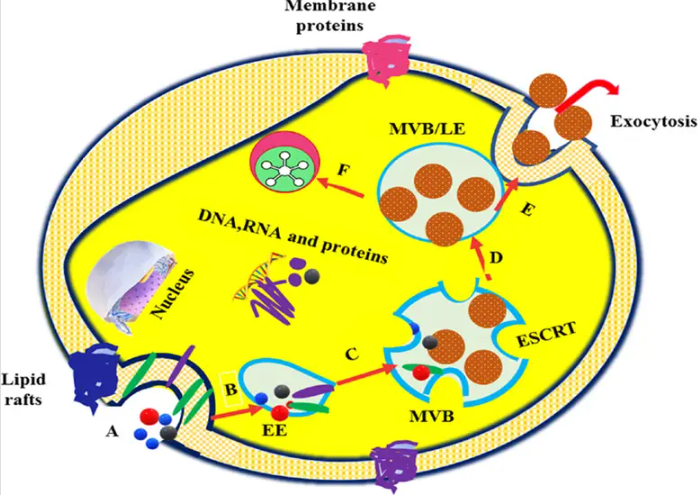

接着,细胞膜的内吞作用成为主要的摄取途径。其中网格蛋白介导的内吞是常见方式之一。靶向单室荧光脂质体与细胞膜上的受体结合后,会诱导细胞膜局部凹陷,网格蛋白聚集在凹陷部位,逐渐形成有被小窝,进而包裹脂质体形成有被小泡,随后小泡脱离细胞膜进入细胞内。这种内吞方式具有高效性和选择性,能够快速地将脂质体摄入细胞。

此外,胞膜窖介导的内吞也参与其中。胞膜窖是细胞膜上富含胆固醇、鞘脂和特定蛋白质的微结构域。一些靶向脂质体可与胞膜窖中的蛋白质相互作用,被其识别并包裹进入细胞。这种内吞途径相对较为特殊,与细胞的信号转导和物质运输等过程有着紧密联系。

还有一种是巨胞饮作用,当细胞外环境发生变化或受到某些刺激时,细胞会通过细胞膜的褶皱和内陷形成大的囊泡,非选择性地摄取周围的液相物质和脂质体等颗粒。虽然这种方式的特异性相对较低,但在一些情况下也对靶向单室荧光脂质体的摄取有贡献。

在整个细胞摄取过程中,脂质体的物理化学性质如粒径、表面电荷、膜的流动性等也会产生影响。合适的粒径范围有利于脂质体与细胞膜的接触和内吞,通常在几十纳米到几百纳米之间较为适宜。表面电荷会影响脂质体与细胞膜的静电相互作用,而膜的流动性则关系到脂质体与细胞膜的融合以及内吞泡的形成和转运。

2025-02-13 作者:ZJ 来源:

2025-02-13 作者:ZJ 来源: