巯基修饰聚丙烯酸功能化纳米载体在生物医学领域展现出巨大的应用潜力,其细胞摄取和分布特性对于评估其生物相容性和药物递送效率至关重要。

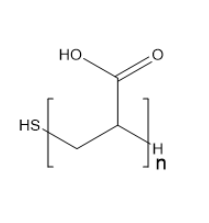

图为:SH-PAA结构式

一、细胞摄取机制

SH-PAA功能化纳米载体的细胞摄取主要通过内吞作用实现。纳米载体与细胞膜相互作用后,细胞膜会包裹纳米载体形成内吞小泡,随后小泡被输送到细胞内的特定区域。研究表明,纳米载体的表面性质,如电荷、亲疏水性以及修饰的靶向分子,会影响其细胞摄取效率。例如,通过引入叶酸、抗体等靶向分子,SH-PAA功能化纳米载体可以特异性地结合到细胞表面的相应受体上,从而促进细胞摄取。此外,纳米载体的尺寸和形状也会影响其细胞摄取机制,较小的纳米颗粒和具有特定形状的纳米颗粒更易于被细胞摄取。

二、细胞内分布特性

一旦进入细胞,SH-PAA功能化纳米载体在细胞内的分布特性对于其功能发挥至关重要。纳米载体可能被输送到内涵体、溶酶体等细胞器中,也可能通过逃逸机制进入细胞质或细胞核。研究表明,通过设计具有特定功能的纳米载体,如引入核定位信号肽,可以引导纳米载体进入细胞核,实现药物的靶向递送。此外,纳米载体在细胞内的分布还受到细胞类型和细胞状态的影响。例如,tumor细胞由于其代谢和增殖特性,可能对纳米载体具有更高的摄取效率和不同的细胞内分布模式。

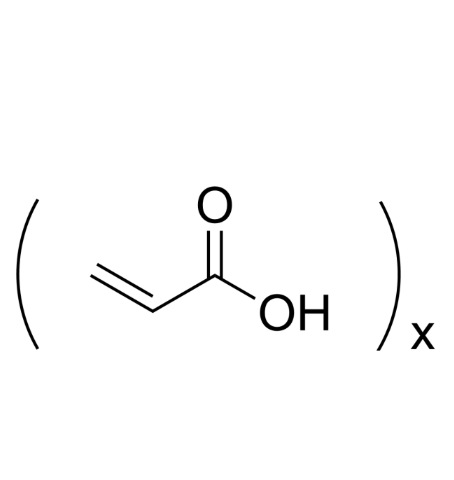

图为:聚丙烯酸结构式

为了深入研究SH-PAA功能化纳米载体的细胞摄取和分布特性,科学家们发展了多种研究方法和技术。例如,利用荧光探针法可以实时监测纳米载体在细胞内的动态分布过程;通过透射电子显微镜可以直观地观察纳米载体在细胞内的位置和形态;利用流式细胞术可以定量分析细胞对纳米载体的摄取效率。这些方法和技术为评估SH-PAA功能化纳米载体的生物相容性和药物递送效率提供了有力的工具。

2025-06-06 作者:lkr 来源:

2025-06-06 作者:lkr 来源: