聚乳酸(PLA)- 罗丹明 B(RB)纳米颗粒(PLA-RB)作为兼具示踪与载药功能的材料,其表面功能化对实现靶向递送至关重要。通过靶向配体偶联赋予 PLA-RB 细胞特异性结合能力,成为提升其生物医学应用价值的关键策略。

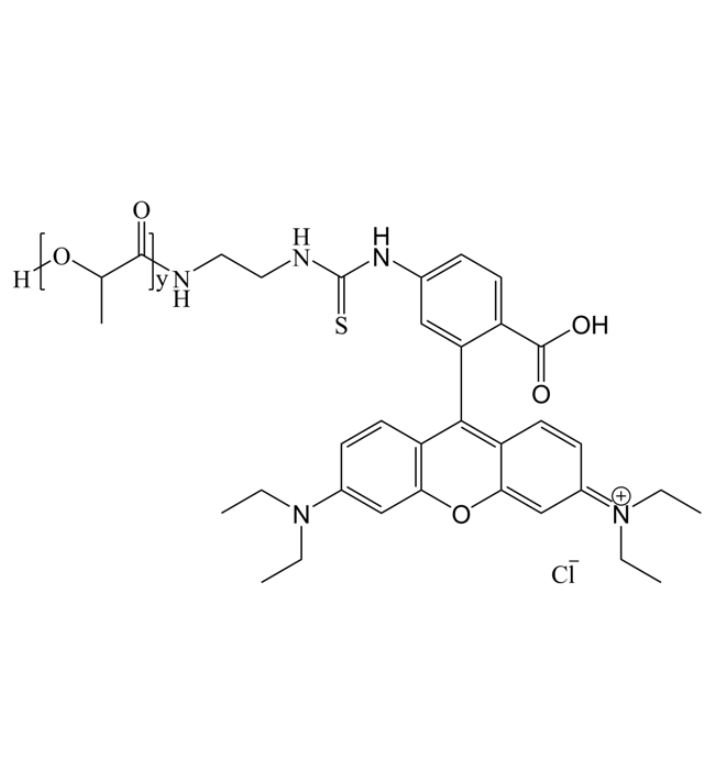

图为:PLA-RB结构式

PLA-RB 的表面功能化基于 PLA 的可修饰特性与 RB 的荧光标记功能。首先,需对 PLA-RB 表面进行活化处理,常见方法包括利用氨基、羧基等官能团引发开环聚合,或通过物理吸附、化学偶联引入活性基团。随后,将靶向配体(如抗体、多肽、适配体等)与活化后的 PLA-RB 表面共价偶联。以tumor靶向为例,偶联叶酸、RGD 肽等配体后,PLA-RB 可通过受体介导的内吞作用,特异性结合至tumor细胞表面过表达的叶酸受体或整合素受体,提升细胞摄取效率。

细胞特异性结合能力的验证依赖多维度表征手段。流式细胞术可量化分析不同细胞对功能化 PLA-RB 的结合效率,荧光显微镜与共聚焦成像则直观展示纳米颗粒在细胞内的分布与定位。实验表明,经叶酸修饰的 PLA-RB 在叶酸受体阳性的 HeLa 细胞中的摄取量,相较未修饰组提升 3-5 倍,而在受体阴性细胞中无差异,证实其靶向特异性。此外,表面等离子共振(SPR)技术可实时监测配体-受体相互作用的动力学参数,为优化偶联条件提供依据。

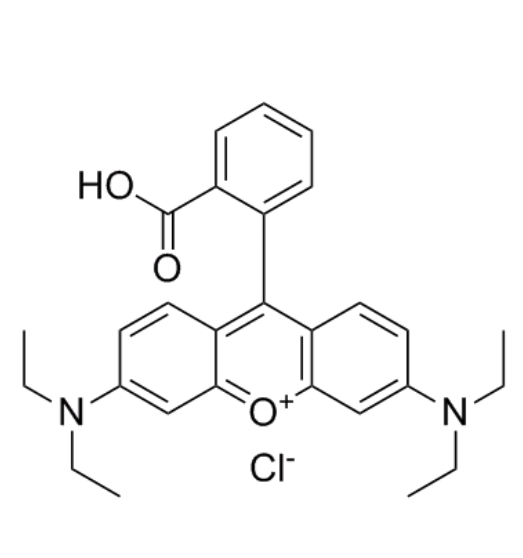

图为:罗丹明B结构式

尽管 PLA-RB 的靶向功能化展现出良好前景,但仍面临挑战。如配体偶联密度需准确调控,过高可能影响纳米颗粒稳定性,过低则降低结合效率;体内复杂生理环境中的非特异性吸附问题,也需通过优化配体结构或引入屏蔽层(如聚乙二醇)加以解决。深入研究靶向配体偶联机制与细胞特异性结合规律,将推动 PLA-RB 在准确医疗领域的转化应用。

2025-07-02 作者:lkr 来源:

2025-07-02 作者:lkr 来源: