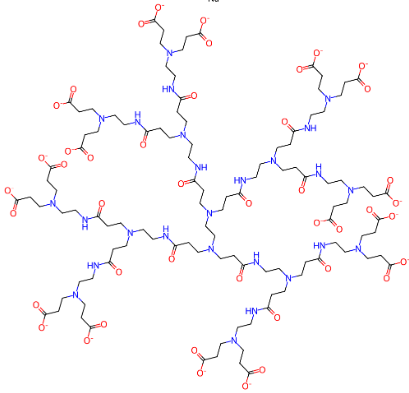

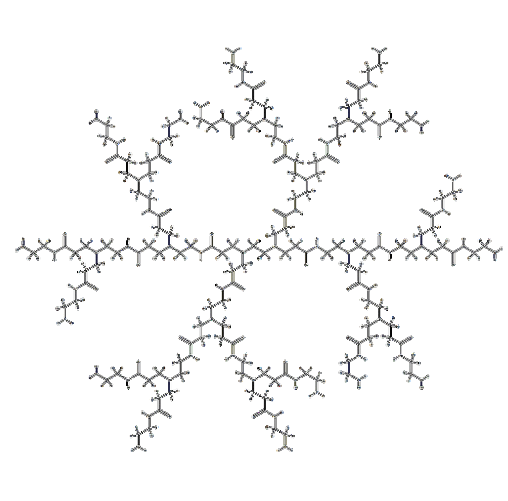

聚酰胺-胺(PAMAM)作为第三代树枝状高分子材料,因其三维球形结构、表面密集的官能团及良好的化学修饰能力,在生物医学、环境治理和智能材料领域展现出潜力。其中,PAMAM交联自修复凝胶通过动态化学键或非共价相互作用实现自我修复,成为解决传统材料断裂失效问题的关键技术。

分子设计策略:动态键与拓扑结构的协同优化

1. 动态共价键的准确引入:可逆化学网络的构建

动态共价键因其可逆断裂与重组特性,成为构建自修复凝胶的核心机制。通过调控键能(10-100 kJ/mol)与反应动力学,可实现修复速度与机械强度的平衡。

二硫键(-S-S-):其键能(约240 kJ/mol)适中,在氧化还原环境(如tumor微环境)中可发生可逆断裂。

亚胺键(-C=N-):由醛基与氨基缩合形成,键能较低(约60 kJ/mol),适用于温和条件下的自修复。

硼酸酯键:其可逆性受pH调控,在碱性条件下稳定,酸性条件下水解。

2. 非共价相互作用的拓扑调控

非共价键通过物理作用形成可逆网络,赋予凝胶环境响应性与柔韧性,同时降低合成复杂度。

氢键网络:通过引入含氢键供体/受体的单体(如丙烯酰胺、尿嘧啶)构建多级氢键体系。

主客体相互作用:利用环糊精(CD)与金刚烷(Ad)的包合作用形成超分子交联。

疏水相互作用:在含氟或长链烷基的PAMAM衍生物中,疏水链段通过自组装形成物理交联点。

3. 纳米复合增强策略

纳米材料的引入可提升凝胶的机械性能与功能多样性,通过界面相互作用形成“有机-无机”杂化网络。

二维纳米片:蒙脱石(MMT)、MXene等纳米片通过氢键或静电作用与PAMAM链段结合,限制分子链滑动。

零维纳米粒子:二氧化硅(SiO₂)、金(Au)纳米粒子作为交联点,增强网络密度。

一维纳米纤维:纤维素纳米晶(CNC)或碳纳米管(CNT)通过取向排列形成各向异性结构。

性能提升路径:多尺度结构与功能集成

1. 机械性能的强化

凝胶的机械强度取决于交联点密度、分子链长度及缠结程度。高代数PAMAM(G5-G6)因表面官能团密集(G5代含128个氨基),可通过增加交联点数量提升强度。

代数效应:G3代PAMAM交联的凝胶模量约为10 kPa,而G6代可达500 kPa,但过度交联会导致脆性增加。

双网络设计:结合刚性与柔性网络,通过能量耗散机制提升韧性。

牺牲键策略:引入可断裂的弱键(如氢键、离子键)作为能量耗散单元。

2. 自修复效率的优化

自修复效率受动态键密度、分子链扩散速率及环境条件(温度、pH)影响。通过优化PAMAM代数与交联剂浓度,可实现修复速度与机械性能的平衡。

动态键密度:在PAMAM/HTCC凝胶中,戊二醛浓度增加,亚胺键密度提升,自修复效率提升,但机械强度下降。

分子链流动性:降低PAMAM分子量或引入柔性链段(如PEG)可增强链段运动能力。

环境响应性:通过pH或温度调控动态键稳定性。

3. 功能多样性的拓展

PAMAM凝胶的功能化可通过表面官能团修饰或复合其他材料实现,满足药物递送、组织工程及抗菌等多样化需求。

药物递送:PAMAM-COOH与聚乙二醇化脂质体结合,构建pH响应型纳米载体。在tumor微环境(pH 5.0)中,羧基质子化导致载体膨胀,释放阿霉素的速率是生理环境(pH 7.4)的5倍。

组织工程:GelMA(甲基丙烯酰化明胶)/PAMAM-MA(甲基丙烯酸酯修饰)水凝胶通过模拟细胞外基质(ECM)的力学与生化信号,促进骨和软骨缺损修复。

PAMAM交联自修复凝胶通过动态键设计、纳米复合增强与功能化修饰,在机械性能、自修复效率与功能多样性方面取得突破。

2025-07-29 作者:wff 来源:

2025-07-29 作者:wff 来源: