PLA-PEG-GA(聚乳酸-聚乙二醇-半乳糖)作为一种三嵌段 amphiphilic 共聚物,其自组装纳米胶束的形成源于分子内疏水与亲水基团的协同作用,而多种因素可调控胶束的结构与性能。

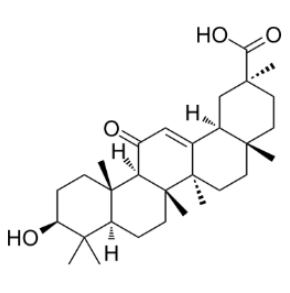

图为:PLA-PEG-GA结构式

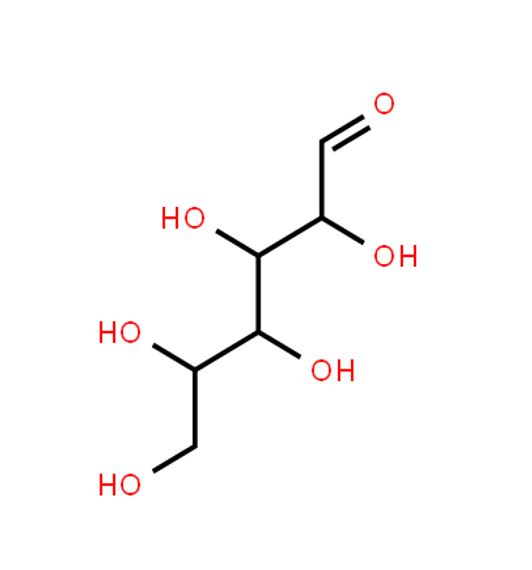

形成机制方面,PLA 链段具有强疏水性,PEG 链段为亲水性,GA(半乳糖)则兼具一定亲水性与靶向识别功能。在水相环境中,分子通过 “疏水相互作用” 自发聚集:疏水性 PLA 链段向内折叠形成核心,亲水性 PEG 链段向外伸展形成水化壳层,GA 基团暴露于壳层表面,最终组装成核-壳结构的纳米胶束。这种结构使胶束能稳定分散于水相,同时 GA 可特异性识别肝细胞表面的半乳糖受体,为靶向递送奠定基础。

影响胶束形成的关键因素包括分子结构与环境条件。PLA 与 PEG 的分子量比例是核心参数:PLA 链过长会增强疏水作用,导致胶束粒径增大甚至团聚;PEG 链过长则可能削弱疏水核心稳定性,使胶束易于解体。实验表明,当 PLA/PEG 分子量比为 1:1 至 2:1 时,胶束粒径可稳定在 50-200 nm,分散系数(PDI)低于 0.2。GA 的接枝率也会影响性能,接枝率过高可能因空间位阻破坏疏水核心,过低则降低靶向效率,最佳接枝率通常为 20%-30%。

图为:半乳糖结构式

环境因素中,溶液 pH 值与离子强度影响明显:酸性条件会促进 PLA 链段质子化,增强疏水性,使胶束粒径缩小;高离子强度(如高浓度 NaCl)会压缩 PEG 水化层,导致胶束聚集。温度升高通常加速自组装进程,但超过临界温度可能破坏胶束结构。此外,制备方法(如溶剂挥发法、乳化法)也会影响胶束形貌,超声辅助乳化可获得更均一的粒径分布。

深入理解这些机制与影响因素,可通过分子设计准确调控胶束性能,为其在肝靶向药物递送中的应用提供理论支撑。

2025-07-29 作者:lkr 来源:

2025-07-29 作者:lkr 来源: