在生物医学成像领域,近红外荧光成像技术凭借其高灵敏度、非侵入性及深层组织穿透能力,成为研究热点。DSPE-PEG-PFP 功能化的纳米颗粒,为近红外荧光成像带来了新的突破。

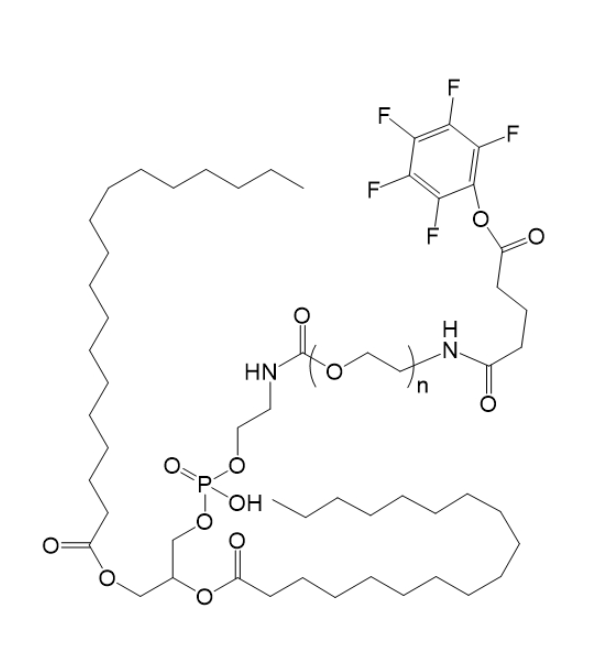

图为:DSPE-PEG-PFP结构式

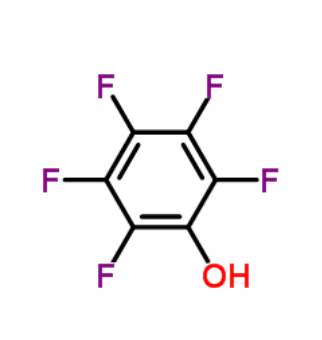

DSPE-PEG-PFP 由磷脂 DSPE、聚乙二醇(PEG)和五氟苯酚(PFP)构成。DSPE 的疏水性使其能自组装形成纳米结构,为纳米颗粒提供基础框架;PEG 的亲水性不仅增强了纳米颗粒在水溶液中的稳定性,还降低了其免疫原性,延长了在体内的循环时间;而 PFP 的高反应活性,可与含有伯胺或仲胺的生物分子快速共价偶联,赋予纳米颗粒靶向修饰能力。

在近红外荧光成像中,DSPE-PEG-PFP 功能化的纳米颗粒优势明显。一方面,其两亲性使纳米颗粒能高效包载近红外荧光染料,提升染料在体内的稳定性与溶解性。例如,将具有近红外发射特性的染料包裹其中,可确保荧光信号在复杂生物环境中稳定存在,避免染料过早降解或泄漏,从而提高成像清晰度与准确性。另一方面,通过 PFP 基团与靶向分子(如抗体、配体或多肽)偶联,纳米颗粒能够准确定位到目标组织或细胞。在tumor成像中,连接tumor特异性抗体的纳米颗粒,可特异性识别tumor细胞表面抗原,实现tumor部位的高对比度成像,有助于早期tumor的准确检测与定位。

图为:五氟苯酚结构式

相关研究显示,在动物实验中,经 DSPE-PEG-PFP 功能化的近红外荧光纳米颗粒,静脉注射后能快速在tumor组织富集,荧光成像清晰呈现tumor边界与内部结构,相较于未功能化的纳米颗粒,成像信噪比提高了数倍。

随着技术发展,DSPE-PEG-PFP 功能化的纳米颗粒有望在临床诊断、药物研发等领域发挥更大作用,助力生物医学研究迈向新高度。

2025-07-08 作者:lkr 来源:

2025-07-08 作者:lkr 来源: