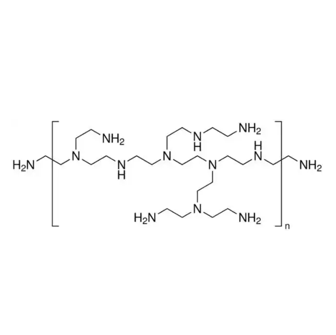

PEI-PCL 是由聚乙烯亚胺(PEI) 和聚己内酯(PCL) 通过化学偶联形成的嵌段共聚物,兼具两种聚合物的特性,是一类重要的功能高分子材料。

PEI:一种阳离子聚合物,分子链上富含氨基(-NH₂),具有强亲水性、高反应活性和生物相容性(低分子量时)。

PCL:一种半结晶型聚酯,由己内酯单体开环聚合而成,具有良好的疏水性、生物可降解性和机械性能。

一、优化材料自身结构与组成

调控 PEI 与 PCL 的嵌段比例

原理:PEI-PCL 是两亲性嵌段共聚物,疏水段(PCL)的比例直接影响纳米粒子的核壳结构稳定性。

策略:

增加 PCL 链段长度或比例,增强疏水内核的聚集能力,减少胶束解聚(临界胶束浓度 CMC 降低,抗稀释能力提升)。

选择中等分子量 PCL(5-10 kDa):过低易因疏水作用不足导致粒子融合,过高则可能因结晶度过高引发团聚。

引入交联结构

原理:通过共价交联增强纳米粒子的结构刚性,抵抗外界环境的破坏。

策略:

内核交联:在 PCL 疏水段引入可交联基团(如双键),通过紫外光或热引发交联(如用二硫键交联剂,兼顾稳定性与还原响应性)。

壳层交联:利用 PEI 表面的氨基与双功能交联剂(如戊二醛、京尼平)反应,形成网状结构,减少 PEI 链的舒展与脱落。

二、表面修饰增强胶体稳定性

PEG 化修饰

原理:聚乙二醇(PEG)是亲水性高分子,修饰于纳米粒子表面可形成 “水化层”,通过空间位阻效应阻止粒子间的静电吸引或疏水相互作用,同时减少蛋白吸附(抗调理作用)。

策略:

合成 PEI-PCL-PEG 三嵌段共聚物,PEG 链段(分子量 2-5 kDa)暴露于表面,明显提升纳米粒子在高离子强度溶液(如生理盐水、血清)中的稳定性。

采用 “后修饰法”:用 PEG-NHS 酯与 PEI 表面的氨基反应,控制 PEG 修饰密度,避免过度修饰掩盖功能性基团(如靶向位点)。

电荷调控

原理:纳米粒子表面电荷过强(如 PEI 的强正电)易与带相反电荷的生物分子(如血清蛋白)结合引发聚集,需适度中和电荷。

策略:

用羧酸类化合物(如琥珀酸酐)部分乙酰化 PEI 的氨基,降低表面 zeta 电位,减少静电吸引。

复合负电材料(如透明质酸、硫酸软骨素),通过静电作用在表面形成 “聚电解质复合物层”,平衡电荷并增强亲水性。

三、优化制备工艺与储存条件

准确控制制备参数

乳化-溶剂挥发法:严格控制有机相(PEI-PCL 溶于 DCM)与水相的比例(1:5~1:10),搅拌速率和乳化时间,确保粒子粒径均一(PDI<0.2),避免大粒径粒子因重力沉降引发团聚。

自组装法:在低温(4℃)下缓慢将 PEI-PCL 的有机溶液滴入水中,减少分子聚集速率,形成结构更稳定的胶束。

优化储存条件

分散介质:选择 pH 7.4 的 PBS 缓冲液(含 0.01% 叠氮化钠防菌),避免纯水或强酸/强碱环境(可能破坏粒子结构)。

温度与避光:短期(1 个月内)4℃冷藏,长期(6 个月以上)-20℃冷冻(需添加冻干保护剂如甘露醇,防止冻融时冰晶破坏粒子),并避光储存(避免 PEI 氧化或 PCL 降解)。

四、提升体内循环稳定性

抗蛋白吸附修饰

原理:体内血清中的蛋白(如白蛋白、IgG)易吸附于纳米粒子表面,引发网状内皮系统(RES)识别与清除,缩短循环时间。

策略:

表面接枝 “隐形” 分子,模拟红细胞膜表面的抗吸附特性,延长体内半衰期。

仿生修饰:包裹红细胞膜或巨噬细胞膜,利用天然细胞膜的 “自我识别” 能力逃避 RES 清除。

环境响应性设计

原理:在生理环境中保持稳定,到达靶部位后响应刺激(pH、还原、酶)释放药物,兼顾稳定性与功能性。

策略:

引入 pH 敏感键(如腙键)连接 PEI 与 PCL,在血液中性环境中稳定,在tumour酸性条件下断裂释放药物。

加入还原敏感交联剂(如二硫键),在高谷胱甘肽(GSH)的细胞内环境中解交联,既保证循环稳定性,又实现胞内快速释放。

名称:PEI-PCL

保存方式:-20℃以下,避光,防潮

保质期限:12个月

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体

图:PEI

2025-08-04 作者:ws 来源:

2025-08-04 作者:ws 来源: